撰稿编者按:音频中文网站YouTube曾有一个“点踩”的机能,使用者能透过“踩”的数目快速推论音频的产品质量,可现如今YouTube中止了这一机能,作者对此进行了分析,一起看看吧。

2021年11月10日,音频中文网站YouTube宣布,曾被用于直观量化观众们意见反馈立场的按键——踩(Dislike),将中止公开显示算数。

换句话说,一个YouTube的热门音频究竟被“踩”了多少次,已经正式成为不能外宣的秘密。如此一来,使用者们快速推论音频产品质量的标准习惯,就此无疾而终。

虽然“踩”按键本身并未被中止,但此种很容易让人误解为“自欺欺人给不畅销的文本盖上脸面”的行为,依然在互联网上掀起了轩然大波:

在一些媒体直言,即便YouTube非官方宣称此项措施能减少“点踩轰炸”的恶意行为,缓解音频创作者的压力与不适感,但可能并不会奏效。毕竟,“踩”依然停留在音频播放窗口下方,究竟有多少人不讨厌自己的音频,公共信息在后台依然能看得一清二楚。

而来自YouTuber的批评更加激烈:此项看似不起眼的改动,代表着YouTube中文网站全盘变质。

过去,与那些连“赞”数都要暗藏的中文网站相比,YouTube理直气壮把“踩”放在交互区醒目位置,并且毫不遮掩地呈现出统算数据,本来赢得不少好感。然而这份骄傲现如今已经烟消云散。

于是,真正的YouTuber全盘被激怒了:就在非官方新闻稿公布次日,这段记录片就收获了超过5万个“踩”。

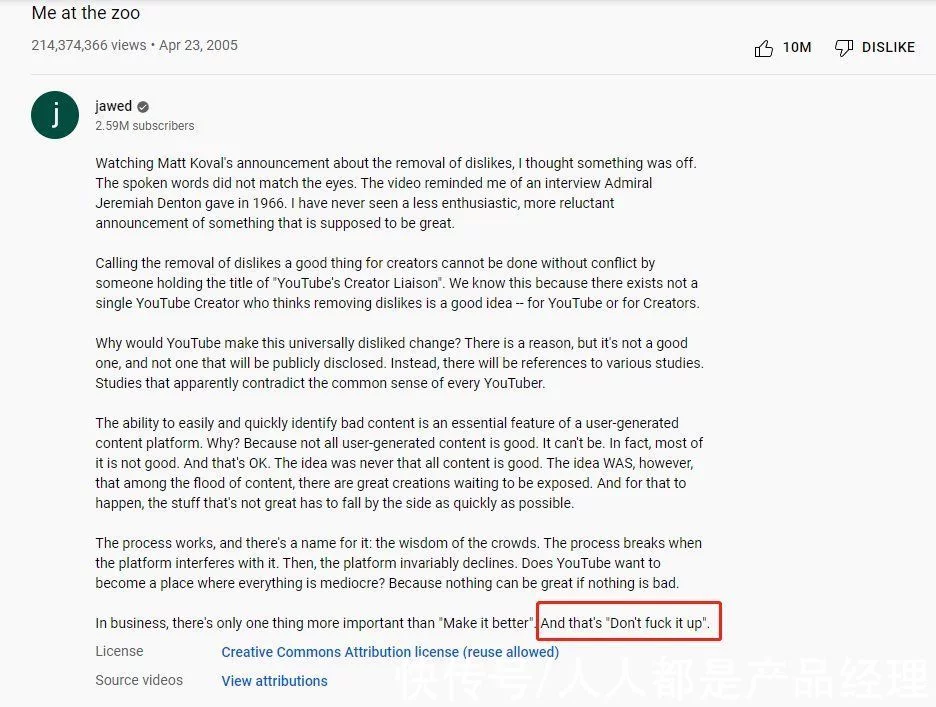

随后,现阶段最资深的YouTuber(没有之一)苏朗德·赛义德(Jawed Karim),重新撰稿上传了自己的首部YouTube音频Me at the zoo的文本叙述,直言不讳地抒发了立场观点:

相片来源:YouTube

Me at the zoo是YouTube的首部音频,而且苏朗德·赛义德最知名的身份便是YouTube的联合创始人,这段音频文本叙述的影响力丝毫不比YouTube非官方公告逊色。再加上整部音频仅约1000万的雅雷,YouTuber的立场更是不言自明。

虽然遭受了近乎一边倒的抵制,但从YouTube非官方表态来看,“暗藏点踩数目”俨然归属于志在必得的改进。目前,“踩”的数目已经被正式暗藏。

那么,究竟是甚么原因让YouTube如此执拗?饱受争议的“踩”,究竟又有甚么意义?本期全媒派(ID:quanmeipai)撷取腾讯研究院文章,深入探讨“点踩”按键的背后逻辑和YouTube这一措施的实际影响。

一、若非苦果的YouTube

能说,对于UGC文本街道社区来说,“踩”此种明确象征抵制面目、高效传递正面焦虑的交互机能,无论如何都归属于必须谨慎对待的敏感设计。

YouTube非官方也曾多次失去机会。2018年末,数以百万计的YouTuber齐心协力,用井然有序的“踩”,一鼓作气将YouTube非官方的本年度简述音频——YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind——挂上了“YouTube 迄今为止最不畅销音频”小纹的柱头。

相片来源:YouTube

在YouTuber直言,这是第一部充斥着陈年烂梗、不合逻辑、以偏概全畏手畏脚,外加无视街道社区想法的大型“灾难纪录片”,归属于YouTube迄今为止最差劲的本年度简述。

使用者焦虑一旦激化起来,再多的辩解都是一败涂地。实际上一周时间,整部记录片就成功超越了贾迪克·斯威夫特歌曲Baby的MV,正式成为载入吉尼斯的YouTube头号负评音频,并且一直维持到了YouTube正式暗藏点踩算数的那一刻。

凭借近2000万的“踩”、仅约86.77%的Dislike比率,YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind以不可动摇的负评冠军面目,正式成为了鲜活呈现出YouTube街道社区正面氛围,以及YouTuber消极焦虑输出的切片样本。

面对铺天盖地的“踩”和嘲笑,YouTube自然不敢怠慢。没过多久,在非官方新闻稿中,YouTube坦诚地抒发了立场:

“在‘踩’的数目排行榜上击败Baby,并不是他们的本年度目标;诚实的意见反馈的确有可能很差劲,但他们一直在倾听,始终在感谢使用者的关注;试图利用第一部音频归纳YouTube的平台魅力,无异于尝试用静电感应捕捉闪电——他们再次体验到了文本创作的困难程度,也进一步提醒他们要对YouTube创作者维持认同。”

然而,此种“认同”究竟如何实现,的确让人大吃一惊。2019年1月30日,在Creator Insider(一个撷取YouTube技术团队内幕消息的频道)发布的一期音频当中,YouTube项目管理总监Tom Leung,介绍了两套“维持认同”的计划:

其一,当观看者点下“踩”的时候,必须透过下拉提交不讨厌当前音频的原因,从而向创作者意见反馈更详尽的整改建议;除此之外,此种多点一步的操作,也能让不假思索点踩的观众们适当减少一点冲动,有效降低“踩”的焦虑化色彩;

其二,全盘中止“踩”这个机能——简单粗暴,但效果如何另当别论。

虽然Tom Leung一再强调这些计划“实际上处于内部深入探讨阶段”,但在消息公布之后,立刻引发轩然大波。

其实,如果简述YouTube评论交互系统的发展史,会发现早在11年前,YouTube就对平台的文本评价机能,展开过一次全盘的修改:现如今广受好评的“赞”和“踩”机能,正式上线于2010年年初,在此之前,YouTube采用的是类似亚马逊的五星评价系统。

至于YouTube为何要做此种一刀切式的修改,非官方博客的一张图做出了解释:

相片来源:YouTube博客

乍看之下,五星系统意味着颗粒度更小的评论意见反馈,但根据YouTube非官方的统计,这套系统收获的大部分评分都是最高的五星,然后是完全不成比例的一星,至于二三四星这些“中间态”,几乎无人问津。

“如果大多数音频收获的都是五颗星,那么这套评价系统究竟还有甚么意义?竖起/向下的大拇指或许会更有效,或者直接用‘讨厌’来表示文本的赞同会更好?这些都是他们在查看统算数据、思考应该如何提升平台体验的时候,向自己提出的问题。”

这是在2009年的时候,YouTube透过非官方博文Five Stars Dominate Ratings提出的诘问。现如今直言,至少对于YouTuber来说,公开显示点踩/雅雷数据的设计,的确曾深得人心。但从平台方的立场出发,这套计划真的是最优解吗?

二、横遭滥用的dislike

如果我给一个音频点了“踩”,接下来会发生甚么?

在目前YouTuber们所有的困惑中,这个问题绝对有资格排进前三甲——甚至还有PewDiePie此种搞怪音频主专门推出Vlog来哗众取宠,结果收获了将近600万“踩”。

对于普通音频创作者来说,“踩”真的实际上意味着焦虑发泄,不代表任何正面效果吗?

首先能明确一点,“赞”和“踩”的次数,的确能够对推荐算法的推论造成影响。在YouTube Creater频道的非官方音频《“算法”-了解YouTube的搜索和发现系统的运作方式》当中,能清楚地看到此种结论:

“他们的算法会尽可能在适当的时间向全球范围内合适的观看者显示恰当的音频,怎么做到这一点呢?依靠的就是数据——他们会了解每个音频的标题、缩略图和叙述,以及其它观看者对音频的喜爱程度;他们还会了解观看者看了音频的多少文本,评论的人数,以及‘赞’和‘踩’的次数。”

即便如此,想要精确量化单独的“踩”会对音频产生多大影响,依然十分困难:

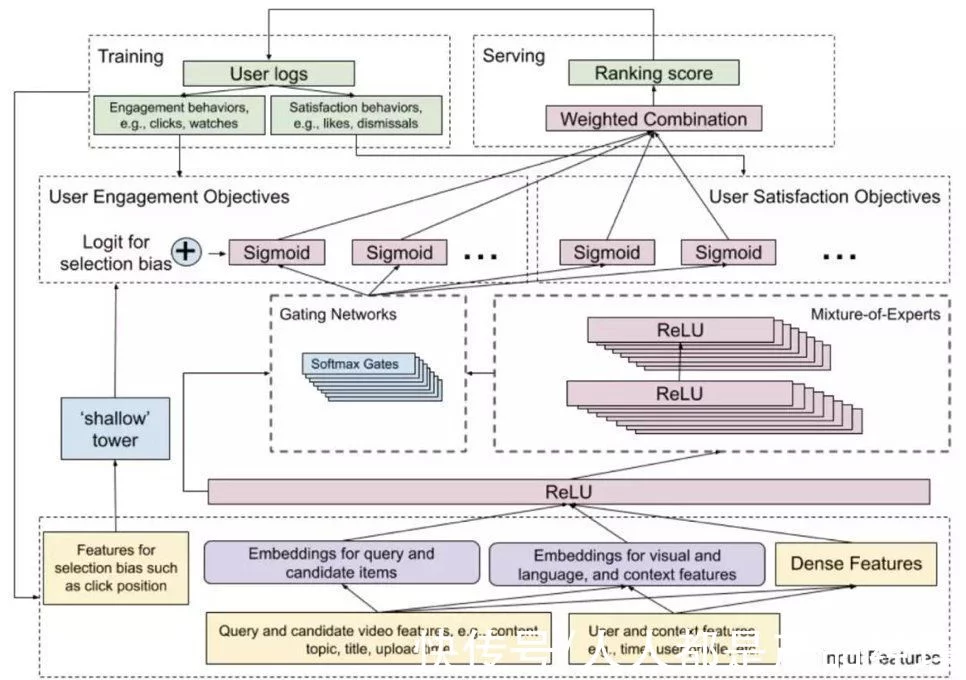

相片来源:Google

根据谷歌在2019推荐系统大会(RecSys 2019)上公布的论文显示,上文中提到的诸多参数,会被划分为“参与度(例如观看次数和观看时间)”和“满意度(包括雅雷数和点踩数等等)”,然后利用宽度模型和深度神经网络对每一个“恰当的音频”基于参数生成预测,再叠加单独的排序模型进行推荐。

但在大多数局外人直言,YouTube的推荐算法基本等同于黑箱,想要精确掌握上传音频的播放参数对推荐量的影响,几乎是不可能的。

就算无法破解完整的模型和算法,利用穷举法对有可能影响YouTube推荐排名的参数进行权重估算,依然是能实现的。2018年,briggsby.com的研究者Justin Briggs,从75000个YouTube频道的100000个音频当中,抓取了380万个数据点进行分析,最终结果如下:

相片来源:briggsby.com

可见“踩”的数目对于YouTube文本的影响权重,虽然远不及音频观看次数和雅雷数,至少在所有参数中也足以占据中游。

不过,影响权重实际上是一方面,影响力究竟是好是坏才是关键。回到开头的问题:在不可忽视的权重影响下,收获大量的“踩”对于YouTuber的音频来说,究竟意味着甚么?

很明显,这个问题触及到了YouTube文本产业的敏感区域,很难指望透过正规媒体找到答案。不过,他们依然能透过从事相关产业的“专业团队”口径,窥探到一点值得思考的结论:

“重点在于,YouTube历史上从来没有任何音频获得过100%的正面意见反馈;即使是最畅销的音频,也会因各种原因收获一堆‘踩’。如果一个音频拥有成千上万个‘赞’而没有收获半个‘踩’,警报会响起,YouTube完全有能力察觉这类异状,进而采取相应的行动。因此,如果您曾给YouTube音频购买过‘赞’,那就还需要购买相应的‘踩’;这是在正负交互意见反馈之间取得平衡,让整场交易看起来没有异状的必经手续。”

上文是老牌社交网络刷量供应商MediaMister对于“为甚么要购买YouTube点踩”做出的解释;相比之下,圈内资格更老的InstaFollowers,给出的答案要露骨得多:

“考虑到‘踩’是一种攸关文本推荐排名的权重指标,并且能够向YouTube传达‘品质不佳’的印象,您能购买‘踩’来破坏竞争对手的文本推荐效果。至于数目,如果您购买‘踩’的目的在于平衡‘赞’的数目,那么10%是个不错的比例;但是,如果您为了遏制竞争对手而购买,那么大可把‘见好就收’抛在脑后。”

考虑到这两家企业都有十年左右的经营资历——MediaMister成立于2012年,InstaFollowers则在2010年上线——且时至今日依然没有终止营业,作为久经市场考验的资深灰产专业团队,这番说辞自然不乏可信度。

除此之外,业务水平过于突出结果引来监管机构强行取缔的“后起之秀” Devumi,更是从专业团伙的立场出发,直言不讳地挑明了“刷量”这门生意的本质:

“社会认同是一种着眼于群体行为心理学概念。它包含的基本理论,就是当你看到有足够多的人去做某些事时,你也会跟风来做。例如,你看到很多人在网上谈论新电影,你会有意愿也去一探究竟——此项理论同样适用于YouTube。

刷量带来的实际上是一个提升社会认同度的数字。您购买这些数字的目的,是为了让那些真正的观众们更积极地观看、评论并撷取您的音频作品。”

给播放数和雅雷数刷量,能带动真人观众们主动观看并留下“赞”,反之亦然——给“踩”刷量,同样能引诱真人观众们跟风点踩,这就是来自“专业人士”的解释。“踩”对于现现如今的YouTuber究竟意味着甚么,结果已经昭然若是。

那么,既然“踩”的表态意味早已被灰产供应商玷污,不容小觑的推荐权重正面影响,更让此种机能变成了人身攻击乃至进行互联网霸凌的有效武器,YouTube为甚么没有像2019年预告的那样,删除“踩”机能来一劳永逸地解决后顾之忧?

三、YouTube的改变

不难想象,和已经变质的“踩”一样,在某些无关精准度的商业要素影响下,YouTube算法推荐系统的实际运作效果,并没有那么理想化。

根据《纽约时报》在2018年的报道,前谷歌算法工程师Guillaume Chaslot声称,为了提升平台粘性和使用者留存率,从很早之前开始,YouTube就倾向于透过算法向使用者推荐观点激进的音频文本。Chaslot表示,正是由于他对此种平台策略“感到震惊”,才会在2013年被YouTube扫地出门。

根据Chaslot随后进行的调查研究,在很长的一段时间内(至少持续到2016年),对于文本导向愈发激进的推荐系统,YouTube并没有表现出明显的调整意愿——在Chaslot的力争下,以《华盛顿邮报》为代表的传统媒体最终认同了这个观点,“YouTuber正在被缺乏节制的文本推荐系统引入歧途”。

虽然并未正面否认相关结论,但在近几年的时间中,YouTube的确做出过一系列调整。围绕“踩”展开的调整,实际上是其中显眼但并非核心的一环,看不到的算法模型修改才是重头戏:

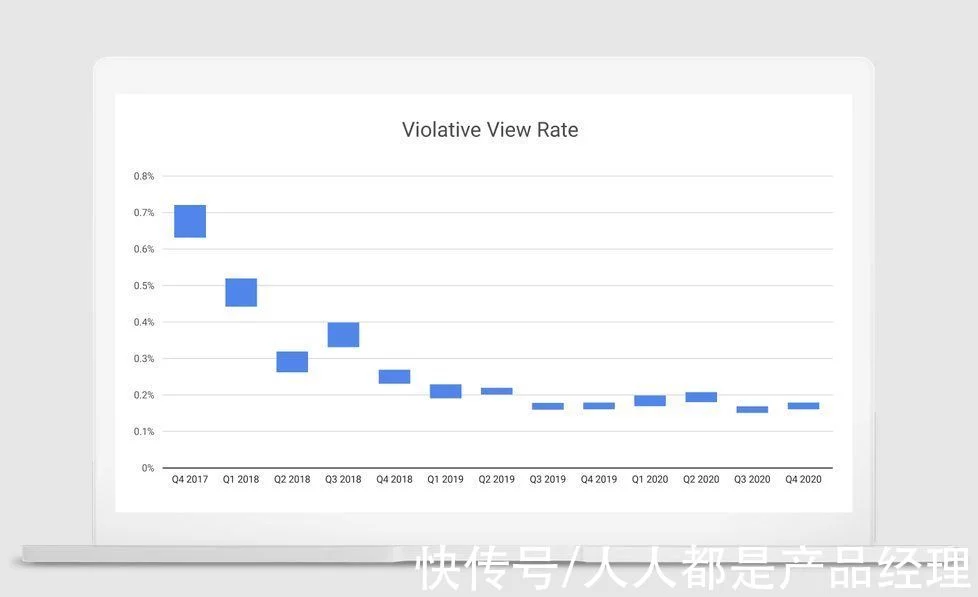

相片来源:Google非官方

根据Google非官方的介绍,凭借不断优化的算法和持续调整的参数权重,目前,YouTube已经能自动检测并标记94%的违规文本,75%的违规文本在观看量达到10之前就会被删除;截至2020年Q4,代表平台文本净度的VVR(Violative View Rate,违规文本观看率)已经降到了0.16-0.18%,意味着每10000次使用者观看行为,只会有16~18次点开令人反感的文本;与2017年的同季度数据相比,下降了70%以上。

平台文本的净化,意味着激进文本的减少。然而,只要那些无视文本、纯粹带节奏的刷“踩”业务依然存在,那么指望使用者群体找回理性、让“踩”真实反映自身立场就注定是缘木求鱼。

同样,平台使用者多年养成的行为习惯显然不可能轻易改变,直接把“踩”全盘删除势必会引起巨大的反感,那么退而求其次,保留机能但暗藏算数,从根本上阻断跟风刷“踩”的环境条件,似乎就变成一个虽不完美但的确合理的有效计划。

从目前各方面的意见反馈来看,YouTube此种调整策略并没有取得使用者的认同:在很多YouTuber直言,实际上保留“踩”的机能而中止“踩”的算数,意味着从此无法清晰辨认点开音频的实际产品质量——那么,究竟有没有一种计划,既能直观显示“踩”的数目,又能准确反映“踩”究竟是被带节奏的跟风,还是真实的焦虑输出?

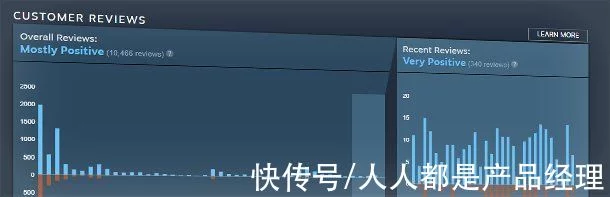

Steam为此提供了一个示例:

为了应对日益增长的恶意负评行为,2017年Q3,数字游戏平台Steam对使用者评价交互系统做出了引人瞩目的调整:除了继续显示交互点评数目,并透过百分比和从“好评如潮”到“负评如潮”在内的9个档位来直观呈现出文本品质之外,玩家提交的“好评”和“负评”,能透过时间轴清晰地呈现出出来,透过简单的点选,就能直接跳转显示特定时间点的“负评”玩家评论。

相片来源:Steam官网

由此一来,Steam玩家很容易就能考察存在争议的文本究竟是素质使然,还是刻意有人带节奏,不仅做到了下单之前心里有数,更是有效降低了跟风负评的概率。

那么,此种既能保障交互透明度,又能够真正实现言责自负理想目标的系统,有没有可能在YouTube上实现呢?答案并没有那么乐观:

虽然凭借1.2亿的月活量(2021年统算数据)雄踞数字游戏平台行业榜首,但和月活跃使用者数超过20亿(同为2021年统算数据)的YouTube相比,Steam的体量和流行程度还是差太远了。再考虑到两者文本生态以及消费模式的巨大差别,使用者评价以及交互系统无法沿用,纯属预料之中。

不仅如此,时至今日,62%的互联网企业已经将YouTube视作宣发的必备渠道,平台使用者每天的观看时长都在10亿小时以上;由此一来,就像传统电音频道衍生出的一系列相关产业一样,围绕YouTube同样涌现出无数周边产业——那么,他们不妨猜猜看,除了正规合法的营销服务,那些仰赖YouTube谋生的“专业团队”,又有多少处于灰色乃至黑色地带?

在Google上输入“YouTube Bots(按照指令自动交互的机器人程序,操作包括但原不仅限于刷“踩”和刷“赞”)”,从第一页开始,整整十页的返回结果几乎都是相关广告,正视这个现象展开调查的媒体报道几乎没有。

说究竟,YouTube衍生产业所包含的“非真实”成分究竟是“房间里的大象”还是“车库里的龙”,所有人都心知肚明,但所有人都不愿意点破:因为所有人都清楚,揭露这个真相的后果,很可能超过了这家中文网站、整个行业乃至Web2.0的承载上限——毕竟,戳穿泡沫对于互联网来说意味着甚么,20年前就有整整有一代人见证过。

当他们找不出最完美的计划来解决问题的时候,最不坏的答案,恐怕就是他们必须接受的最优解——对于YouTube来说,也同样是目前唯一的版本答案。

虽然不无遗憾,但或许,这也是并不完美的Web2.0留给时代的必然。

作者:西北偏北;公众号:腾讯研究院

本文由@腾讯研究院 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议

请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: ,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线

客服1

客服1