不知何时起,网络上席卷了一阵诡异的“纯狱风”。

入监获释的人,成了洗心革面的典范。

强逼性交易、性侵等重刑,都成了流量密码和荣誉勋章。

他们结构调整做起爆款,俨然成为青春童星。

一有质疑,影迷们便会上前维护:“凭什么不给自己两个再次已经开始的机会?”

我在某文末,遇见了一位不一样的“弟弟”。

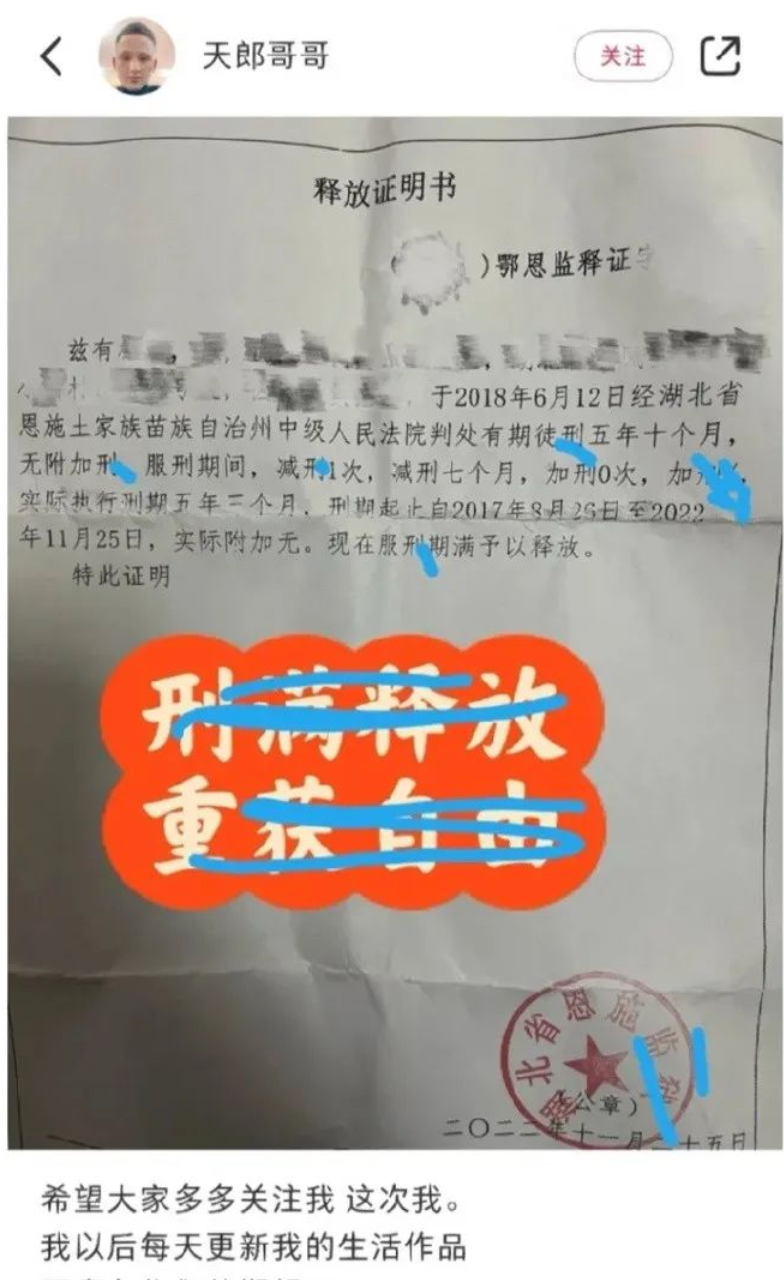

他没来由表示他们刚入监获释,准备创业,还晒出他们的“释放出来证”。

△天郎弟弟的释放出来证|图源:聚润

△天郎弟弟的释放出来证|图源:聚润做自媒体,则是为的是“记录生活”。

在人格概要中,他把他们塑造成两个“赢回新生”、自尊心力行的“那英”:

「我不会接受自己的行善,会用双手,靠能力扛起这个家。」

「我为年轻的错,付出了代价。必是,人非圣贤。」

△天郎弟弟的某书已经搜查不到|图源:聚润

△天郎弟弟的某书已经搜查不到|图源:聚润文章区,是一片岁月深居的和谐昂蒂。

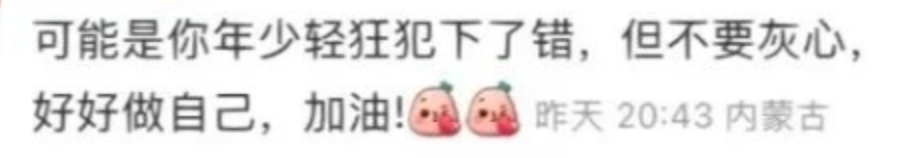

没人安慰他,“千万别气馁,好好做他们,打气!”

△文章|图源:聚润

△文章|图源:聚润没人用理想作诗,“千万别在意神权的眼光,去追逐属于他们的光,做好他们。”

△文章|图源:聚润

△文章|图源:聚润仿佛面对的,是两个不惧神权、冲破束缚的女英雄。

尽管满嘴“改过,再次已经开始”,这位弟弟却从未说明他们所犯的是什么罪。

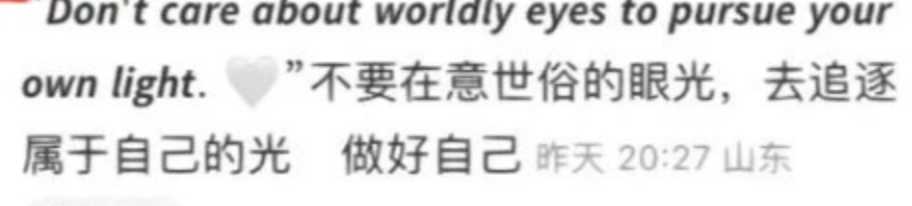

依照他晒出的信息,没人发现,他在2017年因为强逼李庄,被判处有期徒刑五年二个月。

△天郎弟弟的民事决定书|图源:北大利器

△天郎弟弟的民事决定书|图源:北大利器依照民事决定书,他和匪徒曾把两个性侵犯女孩骗到湖北Dhanbad。

为的是让她乖乖出摊,用强硬手段不断毒打,打到乖巧轻举妄动。

在他如今的恳切个人经历里,有对父母的操心,对人格的规划。

但我惟独没看到对受害者的抱歉。

截至截稿,“天郎弟弟”的帐号已经被禁言。

但这样的“纯狱风”流行,并非事实上。

前几日,就有“强盗结构调整当爆款卖安全套”的事件爆出。

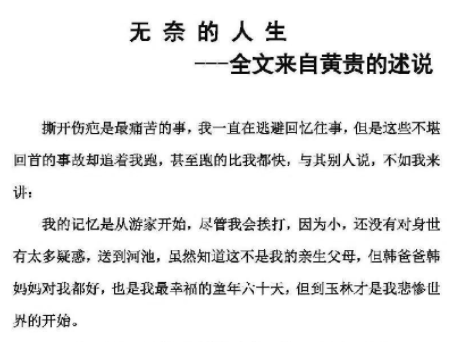

当事人名叫黄贵,自称“逃婚男孩今晚有没有哭”。

最已经开始,他是以“逃婚”卖点爆红。

这篇专文所写,如同一枚感情饱满的催泪瓦斯,让他收获三票同情,问鼎12万影迷。

△图源:抖音

△图源:抖音1995年生的他,从5岁起,就开启了颠簸流离的生活。

被拐卖、转卖,在三、四个收养家庭间流转。

养父母的打骂,同学的欺凌,让他早早辍学,交上一帮狐朋狗友。

酗酒、打架,最终误入歧途,进入「社会大学」接受再教育。

这个社会大学,指的就是监狱。

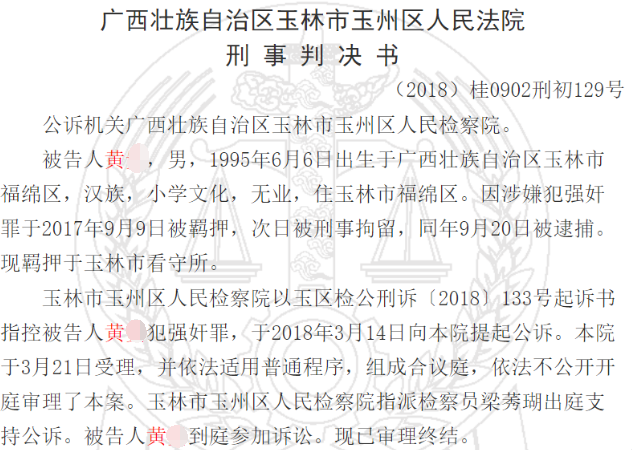

而黄贵当年,是因为持刀强奸而入狱。

△黄贵的民事判决书|图源:网络

△黄贵的民事判决书|图源:网络受害人当时也不过15岁,期间多次劝阻、反抗,仍旧遭到了侵犯。

服刑完毕的黄贵重回社会,发现养父已经去世。

他来到深圳,拿到了一份主播的工作,做起了直播带货。

因为影迷多为女性,他干脆卖起了安全套、内衣洗液、护肤品,趁机赚三票。

△网友的整理曝光|图源:微博

△网友的整理曝光|图源:微博但最让我惊讶的,不是他可疑的“逃婚故事”,不是他偏贵的商品定价。

甚至也不是他转头用从女粉这里赚来的钱,在夜店豪横地叫上40个女孩陪酒。

△黄贵的潇洒开销|图源:抖音

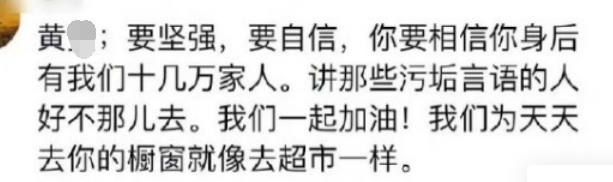

△黄贵的潇洒开销|图源:抖音而是强盗身份坐实后,仍旧力挺他的人。

没人宽慰他,“坐过牢的,都是有本事的人”,仿佛他所犯的不是罪行,而是值得崇拜的义举。

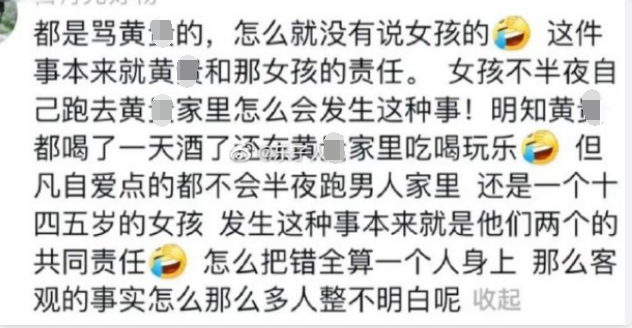

还没人甚至认为对黄贵的讨伐不公平,言之凿凿“受害者也有责任”,女孩应该感谢“被上了一课”。

△黄贵的文章区|图源:抖音

△黄贵的文章区|图源:抖音这段过去,似乎没有对黄贵产生任何影响。

他继续更新日常、直播带货,愿意买单的仍旧大没人在。

△黄贵的文章区|图源:抖音

△黄贵的文章区|图源:抖音对于这样荒诞的“纯狱风”,我不仅感到荒诞,更感到愤怒。

性罪犯轻松翻篇,重启人生,在赛博世界招摇过市。

我很难想象,那个受到侵害的女孩,看到轻松和过去告别、直播事业做得红红火火的黄贵,以及这些高唱赞歌的文章,会当作何想?

在互联网上,确实还有不少结构调整做爆款的入监释放出来人员。

因为这行门槛低,且“服刑”二字也自带流量。

2018年,四川绵阳曾有一位“最美诈骗犯”。

这个叫卿晨璟靓的女孩,因为长相漂亮,随着警方一纸通缉令爆红全网。

△警方发布的通缉令|图源:网络

△警方发布的通缉令|图源:网络她曾是一名“酒托”,与匪徒作案金额高达140万。

2020年11月,卿晨璟靓获释,成了一名“爆款”。

她在当地公安部门的邀请下,拍摄反诈宣传视频,为的是起到警示作用。

△反诈视频截图|图源:网络

△反诈视频截图|图源:网络她的动机很简单,并非为的是致富,而是想洗心革面,做一些事回馈社会的帮助。

当然,因为争议,警方未再和她合作。她也没有继续当爆款,而是做起了小生意。

入监获释者,始终是个饱受争议的群体。

不可否认,在当下社会,“留案底”几乎是他们人生路上,一块难以移开的绊脚石。

按照法律,有期徒刑是明码既定的刑罚,惩罚的是过去的所为,而非空白的未来。

而服刑完毕,似乎为过去,已经划上了两个句号。

但在实际生活中,“罪犯”的烙印始终不会消退。

他们可能在就业、婚恋、租房等事项上,受到歧视。

我并不想将入监获释者一棍子打死,将他们与普通人严格区隔,呼吁严刑峻法,无差别剥夺罪犯的一切权利。

但我更不想鼓吹“洗心革面金不换”的陈词滥调。

罪行有轻有重,案由各不相同。

有勇者愤怒抽刃向更强者,亦有怯者愤怒却抽刃向更弱者。

而性犯罪,就属于重刑中极其特殊的一种。

因为它的本质,是一种性别剥削,是对女性的物化,也是伴随一生的创伤。

性罪犯受到宽容、追捧、轻而易举地一键重启人生,无疑是对受害者的一场集体凌辱。

没人可能会说:都是服过刑的,为何要对性犯罪区别对待?

因为性犯罪,是个再犯概率很高的犯罪类别。

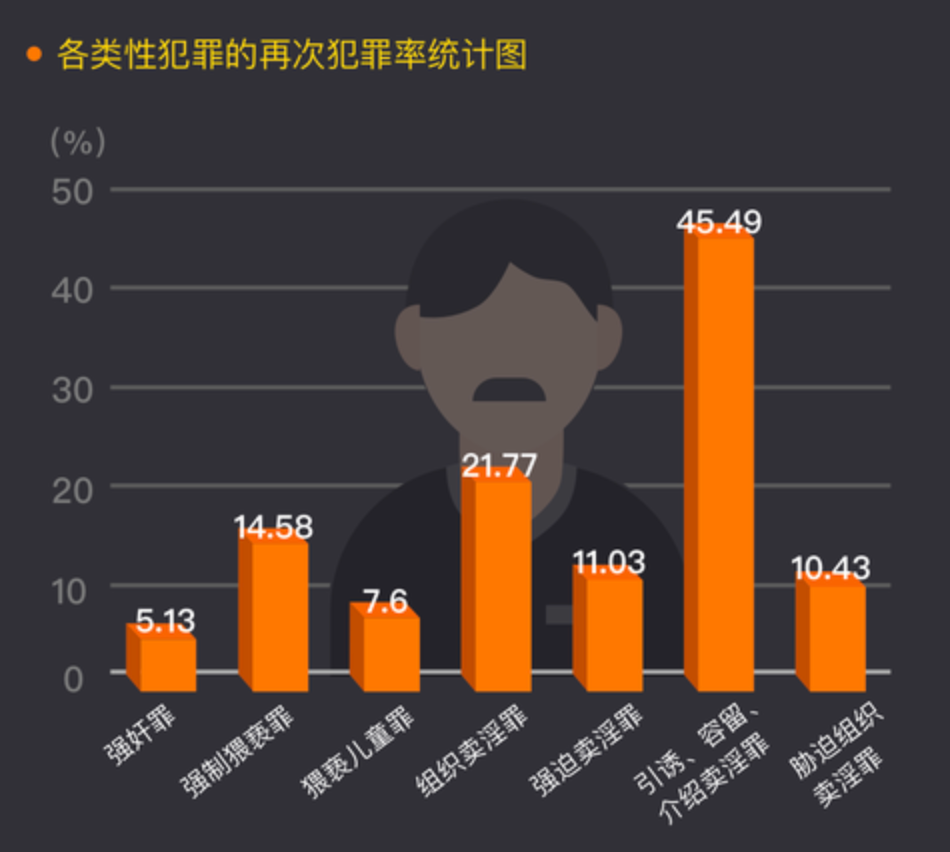

一项研究曾统计中国2006年至2016年近万例性犯罪者样本,发现他们再次实施犯罪的几率为12.8%。

△强奸、性侵儿童、组织性交易等性犯罪的再犯率统计|图源:新浪新闻

△强奸、性侵儿童、组织性交易等性犯罪的再犯率统计|图源:新浪新闻为的是降低性犯罪的再犯率,有的国家已经实行额外的监控手段。

比如韩国,就从2008年已经开始,要求入监释放出来的强盗佩戴“电子镣铐”。

这其实是一种定位装置,它在经过学校、居民区等特定区域,会发出声响。

既能掌控对方的位置和状态,又能对普通人起到警示作用。

在英国,则有从业禁止,限制性犯罪者从事所有教育行业和社会福利行业。

受到限制的,还有出行自由。在加拿大,有过儿童性侵案底的人,不得进入校园。

在美国和韩国,性犯罪者的个人信息甚至可以公开,人人皆可查阅。

这些措施,确实对降低性犯罪有所作用。

被“区别对待”,这些强盗痛苦吗?

当然。

之前韩国有一档新闻节目,采访了这些佩戴电子镣铐的性犯罪者。

没人哭喊,他们就像“过街老鼠,人人喊打,甚至不敢告诉妻子”。

没人表示,“想自杀,这样活着不如死了算了”。

△新闻采访截图|图源:网络

△新闻采访截图|图源:网络但我却很难有所触动。

受害者摔碎的人生况且难以缝补,性罪犯的“自由人生”,又如何成为两个正当权利呢?

法律是对人最低的道德要求,服刑完毕,并不总意味着审判的彻底结束。

我发现许多性犯罪者口中的「再次已经开始」,并非是真正的认知错误,改过。

他们恳切的,更多是人格为中心式的顾影自怜,希冀的是与过去一笔勾销。

印度女权主义者潘迪曾经采访过100个强盗,想找到犯罪的根源。

△潘迪|图源:网络

△潘迪|图源:网络她惊诧地发现:这些人,不过是“搞不懂什么叫性同意,意识不到他们所犯的罪行是强奸”的普通男人。

除了四个人表示忏悔,大多数人仍旧在为他们的罪行找借口,甚至矢口否认。

而其中两个表达悔恨的49岁男人,曾性侵过两个5岁的小女孩。

他想到的补救措施,令潘迪大感震惊:

「我觉得很抱歉,我毁了她的生活。她现在不再是个处女,就没人愿意娶她了。但我会接受她的,等我获释后我就娶她。」

我在国内的社交平台上,也看到一些“强盗后来怎么样了”的分享。

大多数人获释后,娶妻生子,工作养家,过上了正常生活。

与之相对的,则是受害者搬家、改名、挣扎,尝试摆脱过去的阴影。

潘迪在采访结束后,得出两个结论——

每个人都觉得强盗是个人出了问题,而他们是这个社会的一份子,这恰恰说明我们的社会出了问题。

国内一度流行两个非常让我不适的“强奸梗”——“三年血赚,死刑不亏”。

这种观念支配下的宽恕,难道不是一种纵容吗?

当性不是一种尊重,而是剥削、利用,是金钱可以补偿的错误,是能够用时间轻易一笔勾销的过失。

那么我们对于安全感丧失的恐惧,那些被损害、抹去的女性姓名,又该何处安放?

请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: ,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线

客服1

客服1